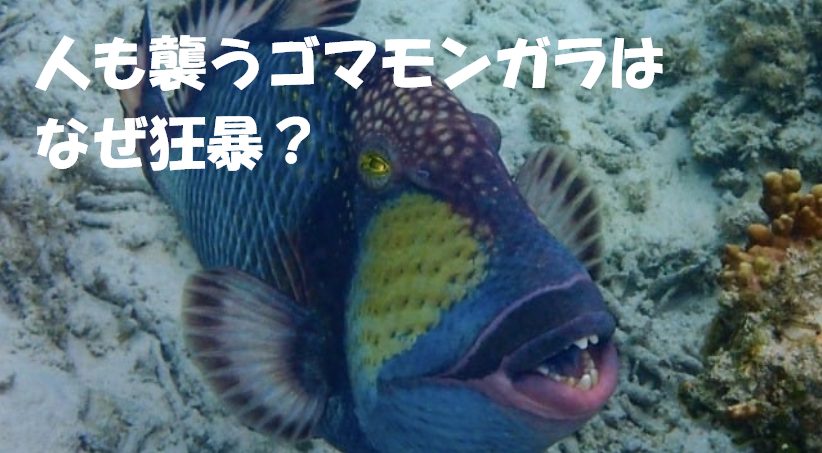

美しい沖縄の海に潜む、「海のギャング」とも呼ばれるゴマモンガラ。

ゴマモンガラは、ダイバーやシュノーケリングを楽しむ人々に突如襲いかかり、ケガをさせることもある危険な魚として知られています。

普段はおとなしいのに、なぜ特定の時期になると、これほど狂暴化するのでしょうか?

その強靭なアゴで咬まれたらどうなるのか、毒はあるのか、不安に思う方も多いはずです。

この記事では、ゴマモンガラが狂暴になる驚きの理由を、その生態や繁殖期と関連付けて詳しく解説します。

また、主な生息地、岩をも砕くと言われる咬む力、毒の有無といった気になる情報から、万が一遭遇してしまった場合の正しい対処法まで、網羅的にご紹介。

ゴマモンガラへの正しい知識を身につけ、安心してマリンレジャーを楽しみましょう

人も襲うゴマモンガラはなぜ狂暴?生息地・咬む力・毒の有無から正しい対処法まで

夏の美しい海に潜む、予期せぬ危険な魚、ゴマモンガラをご存知ですか?

「海のギャング」「殺魚(キラーフィッシュ)」とも呼ばれ、時にはダイバーや海水浴客に猛然と襲いかかる、非常に攻撃的な一面を持つ魚です。

しかし、なぜゴマモンガラはそれほどまでに狂暴なのでしょうか?

ゴマモンガラの名前の由来

名前を分解すると、その意味がよく分かります。

ゴマ (胡麻) 体にある黒い斑点が、まるで「黒ゴマを散らした」ように見えることから来ています。

モンガラ ゴマモンガラが属する「モンガラカワハギ科」の魚の総称です。「モン」は「紋様(もんよう)」、「ガラ」は「柄(がら)」を意味すると言われており、派手で特徴的な模様や柄を持つ種類が多いことから、この名がついています。

つまり、「ゴマモンガラ」という名前は、「モンガラカワハギの仲間で、体にゴマのような斑点模様がある魚」という意味になります。

ゴマモンガラとは?その意外な素顔と生態

▼▼ この下のXは、ぜひ動画で見てください!!

まずは、ゴマモンガラの基本的な情報から見ていきましょう

実はフグやカワハギに近い仲間でありながら、他の魚とは一線を画す特徴を持っています。

見た目の特徴と大きさ

モンガラカワハギ科に属するゴマモンガラは、この仲間では最大級の魚です。

大きさ: 成長すると平均で体長50cm〜60cmほどになりますが、大きいものでは体長75cm、体重10kg近くに達することもあります。このサイズは、中型犬ほどの大きさにも匹敵します。

見た目: 名前の由来となった、黒いゴマを散らしたような模様が特徴的です。

厳つい顔つきと、獲物を噛み砕くために発達した強靭な歯が剥き出しになっていることもあります。

また、危険を感じると背ビレの第一棘(トゲ)を立てて岩などに体を固定する習性があり、これが英名の「Triggerfish(引き金の魚)」の由来にもなっています。

生息地と食性

生息地: 本来はインド洋から西太平洋の暖かい海域に広く分布しています。

日本では沖縄や奄美など南の海でよく見られますが、近年の海水温の上昇に伴い、生息域が北上しており、和歌山県の串本や伊豆半島、房総半島などでも目撃例が増加しています。

主にサンゴ礁や岩礁帯の浅い場所に生息しています。

食性: 非常に貪欲な肉食性です。

強靭な歯と顎を使い、ウニ、カニ、エビなどの甲殻類や、硬い貝類などを殻ごとバリバリと噛み砕いて捕食します。

時にはサンゴをかじって食べることもあり、ダイバーが水中でその「捕食音」を耳にすることもあるとのことです。

ゴマモンガラに毒はあるのか?(注意!食べられるのか?)

ゴマモンガラ自体はフグのような毒を持っていません。

ただし、熱帯性の魚であるため、食物連鎖を通じて有毒なプランクトン由来の毒素「シガテラ毒」を体内に蓄積している可能性があるとのこと。

シガテラ毒は、下痢や嘔吐、関節痛に加え、「ドライアイス・センセーション」と呼ばれる、触れたものの温度感覚が逆になる特異な神経症状を引き起こす食中毒の原因となります。

加熱しても毒は消えないため、仮に釣り上げたとしても絶対に食べないようにしましょう。

ただし、以下のように「ゴマモンガラは食べておいしい」という記事もあります。

ゴマモンガラの煮つけ 皮を剥き水洗いして適当に切る。湯通しして冷水に落として表面のぬめりを流す。水分をよくきり、酒・砂糖・しょうゆ、水で煮る。砂糖、みりんなどの甘味を加えないであっさりと煮てもうまい。沖縄などでは豆腐や大根など野菜と一緒に煮るがこれもいい。

ゴマモンガラのみそ汁 皮を剥き水洗いして、適当に切る。頭部なども使うといい。これを湯通しして冷水に落としてぬめりなどを流す。水分をよく切り、水から煮出してみそを溶く。カワハギなどに煮た味わい深いだしがでる。非常においしく、ご飯にも合う。

(出典:市場魚介類図鑑)

「シガテラ毒」の毒性を考慮して「ゴマモンガラは食べていけない」という記述と、「沖縄でおいしく食べている」という記述は明らかに矛盾します。

この矛盾について徹底調査しました。結果、以下の通りですので、ご参考にしてください。

この矛盾について徹底調査しました。結果、以下の通りですので、ご参考にしてください。ゴマモンガラの毒性:シガテラ毒のリスクは事実

ゴマモンガラ自体はフグのような毒を持っていません。危険なのは、食物連鎖を通じて体内に蓄積される可能性のある「シガテラ毒」です。

- シガテラ毒とは: 熱帯・亜熱帯のサンゴ礁域に生息する有毒なプランクトンを他の生物が食べ、その生物をさらに大きな魚が食べるという食物連鎖の過程で、魚の体内に毒素が濃縮されていきます。

- 危険な症状: シガテラ中毒になると、下痢や嘔吐といった消化器系の症状のほか、「ドライアイス・センセーション」と呼ばれる、水に触れるとドライアイスに触れたように感じる、温度感覚が逆になる特異な神経症状を引き起こすことがあります。

- 加熱しても無毒化しない: シガテラ毒は熱に非常に強く、加熱調理しても分解されません。

このため、「シガテラ中毒のリスクがあるため、釣り上げたとしても絶対に食べないように」という注意喚起は、安全を最優先する観点から非常に的確なアドバイスと言えます。

なぜ食用の情報も存在するのか?

一方で、沖縄などでゴマモンガラが食用とされているのも事実です。市場魚貝類図鑑のようなサイトにも、煮付けなどの調理法が掲載されています。

この一見矛盾した状況が生まれる理由は、以下の通りです。

- 全ての個体が有毒ではない: ゴマモンガラが必ずシガテラ毒を持っているわけではありません。毒を持つかどうかは個体や生息する海域によります。

- 地域の食文化と経験: 沖縄などの地域では、古くからゴマモンガラを食べる食文化があります。どのようなゴマモンガラが安全か、経験的に知られている可能性があります。

- リスクの程度の違い: 一般的に、大型の個体ほど食物連鎖の上位にいるため、毒を多く蓄積しているリスクが高いとされています。

つまり、「沖縄などで食用にされている」という事実と、「シガテラ中毒のリスクがある」という事実は両立します。

食用にしている地域があるからといって、全てのゴマモンガラが安全であるという保証にはなりません。

結論

調理法に関する情報は、あくまで「食用にされている地域もある」という事実を示しているに過ぎません。安全に関する知識が不確かな場合は、食中毒のリスクを避けるため、安易に食べないという選択が賢明です。

なぜ狂暴?ゴマモンガラが人を襲う3つの理由

ゴマモンガラが狂暴化し、人を襲うのには明確な理由があります。

特に注意すべきなのが、夏の繁殖期です。

【理由1】繁殖期の強烈な防衛本能(6月~9月頃)

初夏から夏にかけての繁殖期(日本では一般的に6月~9月頃)は、メスが産んだ卵を守るためにオス・メスともに極めて攻撃的になります。

この時期のゴマモンガラは、自分の子供を守るという強い防衛本能から、巣に近づくあらゆるものを敵とみなし、人間のように自分よりはるかに大きな生物に対しても、一切のためらいなく攻撃を仕掛けてきます。

【理由2】非常に強い縄張り意識

ゴマモンガラは、海底の砂地にすり鉢状の巣を作ります。この巣を中心とした一定の空間を自らの縄張りとし、強い独占欲を示します。この縄張りに入ってきた侵入者を敵とみなし、縄張りの外まで執拗に追いかけ回して排除しようとします。

【理由3】独特な攻撃範囲の認識

ゴマモンガラの縄張り意識は、海底の巣を中心とした「円錐状」に、海面に向かって広がっていると考えられています。

そのため、ダイバーやシュノーケリングをしている人が、海底の巣の存在に気づかずに真上を通り過ぎるだけでも、「縄張りの中心部に侵入された」とゴマモンガラは認識します。

これが、意図せず襲撃を受けてしまう最も多い原因です。

咬む力は想像以上!ゴマモンガラの危険性

ゴマモンガラの攻撃は、単なる威嚇ではありません。その強靭な顎と歯は、人体に深刻なダメージを与える可能性があります。

固い貝殻も噛み砕く強靭な咬む力

ゴマモンガラの歯と顎の力は、主食であるウニやサザエの硬い殻をいとも簡単に噛み砕くほど強力です。その力は、人間の指の骨を砕くことも可能とされています。実際に、以下のような被害が報告されています。

ダイバーの硬いフィン(足ひれ)を V字に食いちぎられた。

厚手のウェットスーツを貫通され、出血するほどの深い傷を負った。

水中カメラの頑丈なハウジング(防水ケース)にヒビを入れられた。

軽傷で済んだとしても、その衝撃と痛みは相当なものです。

もし遭遇してしまったら?覚えておきたい正しい対処法

ダイバーの間で「サメより危険」と恐れられるほどの攻撃性も持っているため、海で見かけた際は近づかないようにしましょう。

ゴマモンガラの習性を理解し、正しい対処法を知っておくことが、被害を未然に防ぐ鍵となります。

遭遇・攻撃を避けるための予防策

- 繁殖期(6月~9月頃)には、サンゴ礁や岩礁帯の浅瀬にむやみに近づきすぎない。

- ゴマモンガラが海底の一か所をホバリングするように泳いでいたり、同じ場所をぐるぐると旋回していたら、巣を守っている可能性が高いです。すぐにその場から静かに離れましょう。

- 体を横に向けて大きく見せたり、歯ぎしりのような音を出したりする威嚇行動を見せたら、それは攻撃の最終警告です。直ちに距離をとってください。

攻撃された場合の正しい逃げ方

絶対にやってはいけないこと

真上に逃げること。パニックになって水面に向かって垂直に逃げるのは最も危険です。縄張りの「円錐」の頂点に向かって逃げることになり、ゴマモンガラからすれば敵が縄張りの中心に居座り続ける形になるため、執拗な追跡を受ける原因となります。

正しい逃げ方

水平方向、つまり「横」に泳いでその場から離れる。海底と平行に、巣から遠ざかるように泳ぐのが正解です。円錐状の縄張りの底辺から素早く脱出することができます。

フィンやカメラなど、硬いものを盾にして体を守りながら、冷静に、しかし速やかに距離をとりましょう。

もし咬まれてしまったら

すぐに海から上がる: 傷口から出る血の匂いが、サメなど他の危険な生物を引き寄せる可能性もあります。

傷口の洗浄: 清潔な真水(ペットボトルの水など)で傷口の砂や汚れをよく洗い流します。

止血: 清潔なタオルや布で傷口を強く押さえ、圧迫止血を行います。

医療機関を受診: 傷が浅く見えても、海の雑菌による感染症(破傷風など)のリスクがあります。必ず病院を受診し、医師の診察を受けてください。

対処法:まとめ

ゴマモンガラは、特に繁殖期において、我が子を守るという強い本能から非常に攻撃的になる魚です。その狂暴さは、生態に根差した明確な理由に基づいています。

もし海でゴマモンガラに遭遇した場合は、決して刺激せず、特にその真上を通過しないよう注意し、「水平に、静かに」その場を離れることが最も重要です。

ゴマモンガラの生態を正しく理解し、適切な対処法を身につけることは、海の危険を回避し、自分自身の安全を守ることに繋がります。正しい知識を持って、夏の海のレジャーを安全に満喫しましょう。

まとめ:人も襲うゴマモンガラはなぜ狂暴?生息地・咬む力・毒の有無から正しい対処法まで

ゴマモンガラから身を守るための10のポイント

- ゴマモンガラは「海のギャング」とも呼ばれるモンガラカワハギ科の魚です。

- 特に狂暴になるのは5月~8月頃の産卵期で、巣を守るために縄張り意識が非常に強くなります。

- 縄張りは巣を中心とした「すり鉢状」に広がり、真上に泳ぐと追跡されるため危険です。

- 歯は非常に硬く、サンゴやウニの殻も噛み砕くほどの強力な咬む力を持っています。

- 歯やヒレに毒はありませんが、噛まれると裂傷などの大怪我につながる恐れがあります。

- 内臓には食物連鎖を通じて「シガテラ毒」を蓄積している可能性があり、食用には注意が必要です。

- 主な生息地はインド洋から太平洋の温暖な海域で、日本では沖縄などのサンゴ礁でよく見られます。

- もし遭遇してしまったら、慌てずに巣から「水平方向」にゆっくりと離れてください。

- 威嚇してきても、手やフィンで追い払おうとせず、刺激しないことが重要です。

- ゴマモンガラの生態を正しく理解し、安全な距離を保つことが、海のレジャーを楽しむ一番の対策です。

本記事では「海のギャング」ゴマモンガラの生態と危険性、そして正しい対処法を解説しました。ゴマモンガラは特に産卵期に縄張り意識が非常に強くなり、巣を守るために狂暴化します。

その咬む力はサンゴを砕くほど強力で、噛まれれば大怪我につながる恐れがあります。

歯やヒレに毒はありませんが、内臓にはシガテラ毒を含む可能性があり、食用は危険です。

万が一遭遇した際は、決して真上に逃げず、巣から水平方向にゆっくりと離れることが最も重要です。

ゴマモンガラの習性を正しく理解し、安全な距離を保つことで、美しい海を安全に楽しみましょう。