2025年9月26日、政府の地震調査委員会は、私たちの未来に深く関わる衝撃的な発表を行いました。

それは、南海トラフ巨大地震が今後30年以内に発生する確率の「計算方法の見直し」です。

これまで「80%程度」という一つの数字で示されてきた確率が、今後は「60~90%程度以上」と「20~50%」という、二つの異なる数字で併記されることになりました。

「どうして数字が2つもあるの?」

「結局、確率は上がったの?下がったの?」

「なんだか、ややこしくてよくわからない…」

そんなあなたの疑問に答えるため、この記事では今回の異例の確率変更の背景と、私たちが本当に知っておくべきこと、そして今すぐ何をすべきかを、お伝えします。

なぜ2つ?南海トラフ地震の発生確率「60~90%程度以上」と「20~50%」に変更!

数字は変わったが「危険度が高い」という事実は全く変わらない

まず最も重要な結論からお伝えします。

計算方法が変わり、2つの数字が示されるようになりましたが、「南海トラフ地震はいつ起きてもおかしくない、非常に切迫した状況にある」という科学的な評価は、これまでと全く変わっていません。

むしろ、科学の限界を正直に示した上で、改めて最大限の警戒を呼びかける強いメッセージだと受け取るべきです。

【ターゲットキーワード】なぜ確率は2つの数字になったのか?

今回、なぜこのような分かりにくい発表になったのでしょうか。

その理由は、これまで使ってきた計算方法の「弱点」が明らかになり、より多角的な視点で確率を評価する必要が出てきたためです。

1. これまでの計算方法(時間予測モデル)の問題点

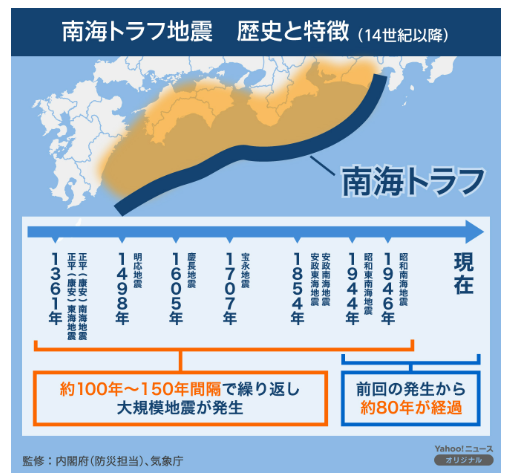

根拠: 江戸時代の地震(宝永地震など)で地面がどれだけ隆起したか、という古文書の記録。

考え方: 「地面が大きく隆起するほど、次の地震までの期間は長くなる」という理論。

問題点: 近年の研究で、古文書の解釈やデータの精度に疑問符が。

「南海トラフだけ確率が高く出すぎでは?」「数値を水増ししているのでは?」といった批判が国会でも議論されました。

2. 新しい2つの計算方法の導入

そこで地震調査委員会は、2つの異なるアプローチで確率を再計算し、両方を公表するという異例の決定をしました。

新手法1:改良版・時間予測モデル → 「60~90%程度以上」

これまでの計算方法をベースに、古文書の記録の「不確かさ」や「誤差」を考慮に入れたもの。

誤差を反映したため、「〇%」という断定的な数字ではなく、幅を持たせた表現になりました。

新手法2:BPTモデル → 「20~50%」

他の地域の地震発生確率でも広く使われている、よりシンプルな計算方法。

「過去にどれくらいの頻度で地震が起きてきたか」というデータに基づいています。

【例えるなら…】2人の名医による健康診断

少し分かりにくいので、健康診断に例えてみましょう。

A医師(新手法①): 「あなたの家系の体質(過去の隆起データ)を詳しく分析すると、今後30年で病気になる可能性は60~90%以上です。データに少し曖昧な点もありますが、非常に高い数値です」

B医師(新手法②): 「一般的な同年代の人のデータ(過去の発生間隔)と比べると、確率は20~50%です。これも十分に高い数値ですよ」

どちらの医師も、アプローチは違えど「あなたは健康に最大限注意すべき状態です」と同じ結論を伝えています。

今回の確率発表は、これと同じ状況なのかもしれません。

私たちはどっちの数字を信じればいい?

地震調査委員会は「2つの計算方法に科学的な優劣はつけられない」としています。

しかし、防災対策を考える上では、「より厳しい方の数字、つまり『60~90%程度以上』を常に意識して備えを進めてほしい」と呼びかけています。

これは、常に最悪の事態を想定して行動することが、あなたとあなたの大切な人の命を守ることに繋がるからです。

【超重要】確率の数字以上に知るべき「南海トラフ地震臨時情報」

確率の数字に一喜一憂するよりも、私たちが本当に知っておくべきなのが「南海トラフ地震臨時情報」です。

これは、南海トラフ沿いで「いつもと違う」現象(大規模な地震や地殻変動)が観測された際に気象庁から発表される、巨大地震への警戒を呼びかける情報です。

いわば、巨大地震の「前触れ」を知らせるサインであり、この情報が出た時にどう行動するかが生死を分けます。

情報の種類と私たちの行動

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)

発表ケース: 震源域の半分でM8.0以上の地震が発生(半割れケース)し、残りの領域でも連動して巨大地震が発生する可能性が著しく高まった場合など。

私たちの行動: 事前避難対象地域の住民は、ただちに安全な場所へ1週間の事前避難を開始します。 これは、命を守るための強制力に近い呼びかけです。

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)

発表ケース: 震源域でM7.0以上の地震や、通常とは異なるゆっくりとした地殻変動(スロースリップ)が観測された場合など。

私たちの行動: 日頃の地震への備え(家具の固定、非常持ち出し袋の中身など)を再確認し、状況に応じて自主的に避難するなどの注意行動をとります。

避難の呼びかけはありませんが、警戒レベルを一段階上げる必要があります。

今日から始める!我が家の防災アクションプラン

「備えなければ」と頭では分かっていても、何から手をつければいいか分からない方も多いはず。

以下に、今日からできる具体的なアクションをリストアップしました。

ハザードマップで自宅のリスクを確認する

津波の浸水域や、揺れやすい地盤ではないか、避難場所はどこかを確認しましょう。

家具の固定と配置を見直す

寝室には背の高い家具を置かない。突っ張り棒やL字金具で家具を固定する。

最低3日分、できれば1週間の備蓄を準備する(ローリングストック)

水、食料、簡易トイレ、モバイルバッテリーなど。普段使うものを少し多めに買い、使った分を買い足す「ローリングストック法」がおすすめです。

家族との安否確認方法を決めておく

災害用伝言ダイヤル「171」の使い方や、集合場所などを具体的に話し合っておきましょう。

まとめ:なぜ2つ?南海トラフ地震の発生確率「60~90%程度以上」と「20~50%」に変更!

この記事では、南海トラフ地震の発生確率が「60~90%程度以上」と「20~50%」という2つの数字で示されるようになった背景を、計算モデルの違いから解説しました。

科学的なアプローチが複数あるため、このような異例の併記となりましたが、最も重要なのは、どちらの数字も依然として極めて高い危険性を示しているという事実です。

数字の幅や違いに一喜一憂したり、混乱したりするのではなく、この発表を「巨大地震の発生が非常に切迫している」という専門家からの強い警告と受け止めましょう。

これを機に、ハザードマップの確認や備蓄品の見直しなど、ご家庭の防災対策を改めて点検し、具体的な行動に移すことが何よりも大切です。

参考リンク

- 地震調査研究推進本部(地震本部)|南海トラフで発生する地震

今回の確率評価の変更に関する公式な発表資料が掲載されています。 - 気象庁|南海トラフ地震に関連する情報

「南海トラフ地震臨時情報」の詳細な解説や、最新の観測状況が確認できます。 - 内閣府 防災情報のページ|南海トラフ巨大地震対策

国の被害想定や、対策の全体像について知ることができます。 - ハザードマップポータルサイト

ご自身の地域の災害リスク(津波、洪水、土砂災害など)を地図上で確認できます。